2月16日に開催された医療介護総合確保会議で、「ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿(案)」が示されました。高齢者人口がピークに達する一方で、以降は生産年齢人口(15~64歳)が7000万人台を割り込むなど急減していきます。そうした時代を見すえて、求められるビジョンを描いたものです。

多様なサービスを一体で利用できる選択肢

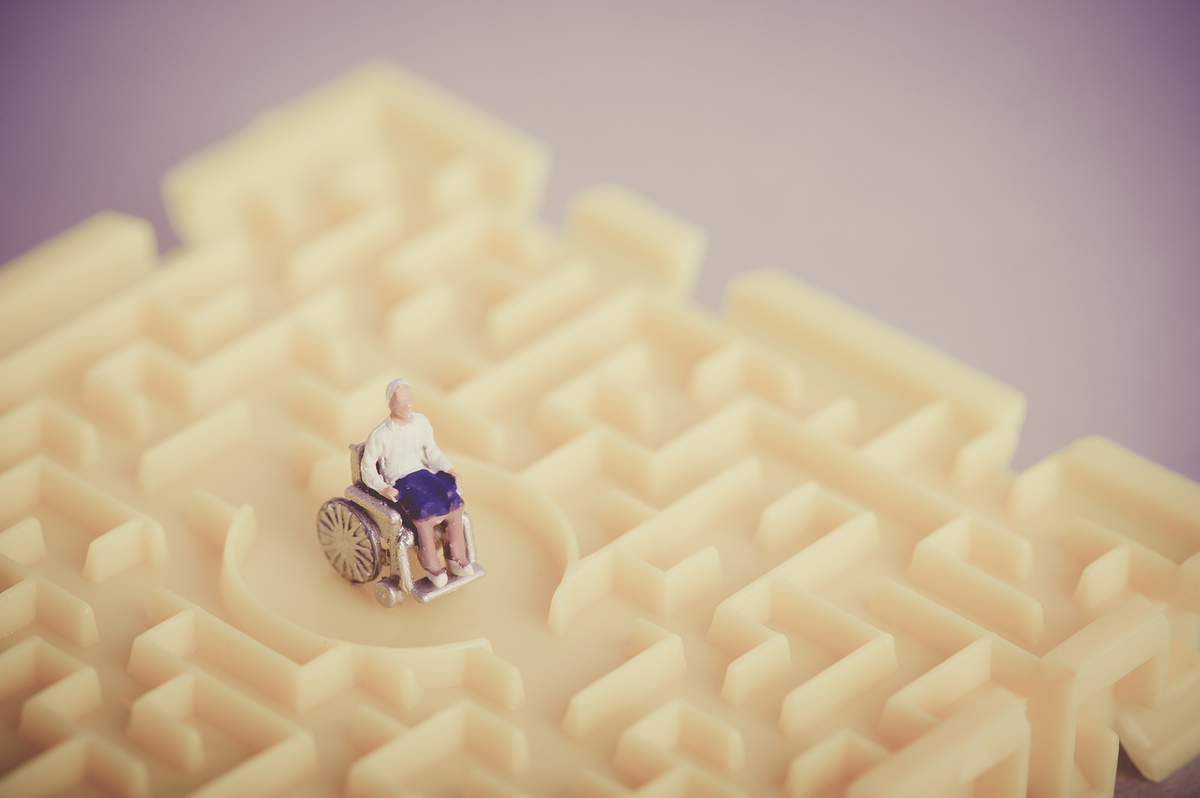

2025年以降は団塊世代が全員75歳以上を迎え、その後は医療・介護給付費ともに急増する85歳以上の人口が増えていきます。そうした中、「住み慣れた地域で、これまでの日常生活に近い環境で暮らし続ける」という当事者の願いをかなえるには、どのようなサービス体制が必要なのでしょうか。

今回示された具体的なビジョンの中で注目したいのが、「通所・訪問・泊まり・看護などのサービスを一体として利用できるような選択肢を増やしていくこと」です。この文言に該当するサービスで思いつくといえば、看護小規模多機能型(看多機)でしょう。ただし、看多機といった既存のサービスを増やすだけではないという点に注意が必要です。

上記の文言を見ると、小規模多機能型系の定義で使われる「通い」ではなく、「通所」となっています。この点から、より幅広いサービスの「一体化」が示唆されています。

今回、国会に提出された介護保険法改正案では、厚労省令で定める複合型サービスの範囲の柔軟化を図ろうとしています。たとえば、あらゆる訪問系・通所系サービスの一体化に加え、そこに訪問看護やお泊りデイの機能などを組み合わせるなど、サービスの大きな再編が想定されていると考えるべきでしょう。

支援の効率化における「互助的資源」の位置

さらに、多様なニーズへの包括的な支援として、「住民主導のものも含めた様々な社会資源」の活用も強調されています。昨年の介護保険部会でも課題となった「多様な主体による総合事業の拡充」が視野に入っています。

厚労省内では、「総合事業の充実に向けた検討会」の開催が予定されていますが、今後の地域包括ケアシステムのあり方をめぐる重要なポイントの1つと言えるでしょう。

先の複合型サービスの範囲の柔軟化や、多様な主体による総合事業の拡充というビジョン。ここから浮かぶのは、互助的なインフォーマル資源を組み入れることも含めて、いかに効率的な支援体制を築くかという点です。

たとえば、新たな複合型サービスによって、サービス提供時に生じる「待機時間」などを解消しつつ、業務密度を上げていくことが目指されます。そのうえで、専門職以外でも支援できる部分に住民主体サービスなどをあてつつ、多様な生活支援ニーズにも対応していく──これが1つのイメージでしょう。

「担い手」が背負うリスクが高まりゆく中で

ただし、こうしたサービスの再編だけで、労働力人口の減少という厳しい波を乗り越えることは困難です。現場で働く専門職も、減少とともに高年齢化が進みます。仮に介護ロボット等の導入がスピードアップされたとしても、業務密度が上がる中で腰痛など高年齢者の労働災害リスクも上昇しかねません。

高年齢者を中心とした働きやすい環境整備のためには、業務の流れの中で「適切なインターバル」を設けていくことも必要です。そのマネジメントが不十分なまま、複数の業務に職員を無理やりあてるという風土だけが生じれば、かえって離職を誘発しかねません。

そうした状況で、住民主体サービスや介護助手の導入を拙速に進めてしまえば、「本来は高い専門性が求められる業務」に、そうした専門性に乏しい人材をあてざるを得なくなることも懸念されます。互助的なしくみに、多くのリスクが背負わされれば、地域の支えあいそのものが崩壊しかねないでしょう。

また、多様なインフォーマル資源に上記のようなリスクが高まれば、調整役と位置づけられるケアマネの負担も大きくなります。「本来必要な支援」に「地域資源の現状」が追いつかず(すでにその兆候は見られます)、現場のリスクも高まる──結果として、ケアマネジメントそのものも揺らぐことになります。

現場からの発信を受け止める窓口の拡充も

こうした危機を防ぐうえでは、(ケアマネを含めた)現場従事者が、「これは無理」と感じた時点で、気負うことなく相談できる公的な相談窓口の拡充が必要です。その場合、包括や市町村ではなく、地域の労働局や職業別労働組合に補助金を投入して地域ごとに窓口を設立するなど「保険者業務に対して第三者的立場」で対応するしくみが望ましいでしょう。

そのうえで、不適切な運営と判断されたケースについて、事業者だけでなく保険者に対しても指導・助言できる権限を持たせます。経営側や保険者側に対して、常に改善に向けたプレッシャーをかけ続けられる機関こそ、大きな改編期には必要ではないでしょうか。

厚労省は、総合相談支援体制の拡充もうたってはいますが、今までの枠組みからの脱皮という点では力不足が否めません。ポスト2025年がいかに厳しいかは、恐らく保険者そして現場で働く人々はすでに認識しているはずです。そこで生じている不安感に応えるには、相談支援の枠組みに思い切った再編が欠かせません。現場の人々の「アンテナ」が受信している懸念や不安をきちんと受け止め、施策に反映させる回路が求められます。

◆著者プロフィール 田中 元(たなか はじめ)

昭和37 年群馬県出身。介護福祉ジャーナリスト。

立教大学法学部卒業後、出版社勤務。雑誌・書籍の編集業務を経てフリーに。高齢者の自立・ 介護等をテーマとした取材・執筆・編集活動をおこなっている。著書に『ここがポイント!ここが変わった! 改正介護保険早わかり【2024~26年度版】』(自由国民社)、 『介護事故完全防止マニュアル』 (ぱる出版)、『ホームヘルパーの資格の取り方2級』 (ぱる出版)、『熟年世代からの元気になる「食生活」の本』 (監修/成田和子、旭屋出版) など。おもに介護保険改正、介護報酬改定などの複雑な制度をわかりやすく噛み砕いた解説記事を提供中。