ケアマネジャーの資質向上を目的とした研修の中で、令和6年から新たに作られるのが、誤嚥性肺炎を予防するという科目です。この科目では、誤嚥のしくみ、誤嚥しやすい人とその症状、高齢者、障害のある方に合ったお食事や食形態について、正しく理解することがケアマネジャーに求められています。

科目の導入に向け、2023年7月19日にケアマネジャーが押さえておきたい介護現場の食支援とケアをテーマにしたセミナーが開催されました。セミナーでは座長に医療法人聖仁会理事・施設長、 歯科医師・主任介護支援専門員、一般社団法人山梨県介護支援専門員協会会長の鷲見よしみ先生、講師に日本歯科大学教授・日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック院長の菊谷武先生を迎え、摂食・嚥下の支援について解説いただいています。

本記事では、セミナーで取り上げた摂食・嚥下支援のアプローチ、誤嚥のタイプ、嚥下調整食(やわらか食・ペースト食)の活用についてまとめています。

ケアマネジャーが知っておきたい摂食・嚥下の知識

ケアマネジャーにとって、利用者さんに食事やとろみの話をすることがありますが、多くの利用者さんにとっては、あまり嬉しいことではありません。

この「嬉しくないこと」を上手に伝えるためには、ケアマネジャー自らが理解をしたうえで、相手に理解をしてもらうように伝える力が重要です。

だからこそ、食べることのメカニズムから改めてお話をしていきます。

食べることのメカニズムを知る

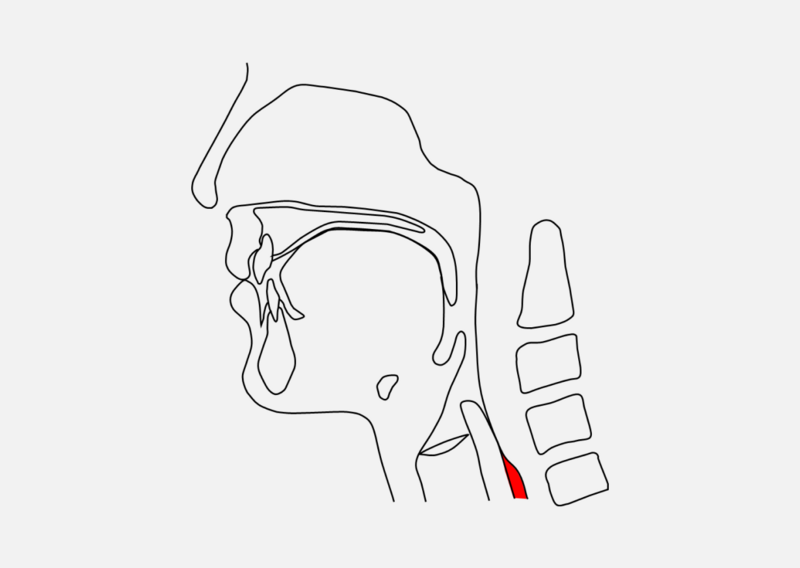

以下の画像は、食べ物(画像の赤色部分)を口の中に取り込んで、噛んでいる様子をあらわしたものです。

口に食物を含み、咀嚼している時は、食べこぼしがないように、前の方は唇で封鎖されています。口の奥は、不意に食べ物が喉に落ちないように、舌口蓋閉鎖(ぜつこうがいへいさ)と言って軟口蓋(なんこうがい)と呼ばれる部分で閉じられています。噛んでいる最中は、喉と気管と鼻が一つのルートで繋がっており、嚙みながら鼻で息ができ、食べ物の香りを感じることができるのです。

噛み終わると、上記の画像のように、口の奥が開いて食べ物が喉の中に送り込まれてきます。次に、閉じなければいけない場所があります。それが喉(喉頭)の入口です。

食べ物を飲み込むときは上の図のように喉(喉頭)の入り口がピタッと閉じて、誤嚥を防ぎます。

さらにのど(咽頭)を絞り込むことで、食べ物を食道の中に送り込みます。

食べ物がすべて食道に送られた次の瞬間、喉(喉頭)の入り口を塞いでいた蓋が開いて呼吸が再開します。

食べ物が咀嚼されて喉に送り込まれる時には、気管の入口が塞がれ、食べ物を食道に送り込む。その直後に気管を塞いでいた蓋が開き、呼吸が再開する…。これが、食事のメカニズムです。

これらの動作は、わずか0.8秒の間に行われます。これがうまくいかないときに誤嚥が起こります。

誤嚥のタイプ

続いて、誤嚥のタイプについても知っておきましょう。ここでは、誤嚥の2つのタイプについて解説します。

嚥下前誤嚥

嚥下運動というのは、上記で説明をしたような、気管の入口が閉じて食道の入口が開くという運動です。この運動が起きる前、すなわち気管が閉じる前、食道が開く前に、食べ物が気管の中に侵入してしまうことを、嚥下前誤嚥と言います。

嚥下後誤嚥

気管は閉じて食道が開くという嚥下運動は起こっていても、食べ物を喉の奥に送り込むパワーが足りないと、喉頭蓋谷(こうとうがいこく)と呼ばれる気管の蓋の入口の部分と、そして食道の入口の部分の梨状陥凹(りじょうかんおう)に食べ物が残ってしまいます。

ところが飲み込みが終わるとすぐに呼吸が再開するので、のど(咽頭)に残っている食べ物が気管の中に垂れ込んでしまいます。これが嚥下後の誤嚥です。

食べるための3つのアプローチ

食べる力・飲み込む力が落ちてきたときには、食べるためのアプローチ(摂食嚥下リハビリテーション)を行っていきます。アプローチ方法は様々ありますが、大きく「治療的アプローチ」「代償的アプローチ」「環境改善的アプローチ」の3つに分かれています。

●治療的アプローチ

うまく飲み込めなくなった患者さんに対して「治す」という意味合いにおいて、取られるのが治療的アプローチです。

強い力で飲み込めなくなる、またはぴったり合ったタイミングで飲み込めなくなるとうまく食べられなくなります。つまり、筋トレと組み合わせて飲み込むための強い力を取り戻すまたは、タイミングを合わせる訓練をするのが治療的アプローチです。

ただ、高齢者の場合には筋トレやタイミングを合わせる訓練は難易度が高く、治療的アプローチが難しいこともあります。しかし、治療的アプローチがうまくいかなければ食べていけないというわけではありません。

●代償的アプローチ

代償的アプローチとは、治らなくても食べることができるようになるアプローチです。強い力で飲み込めない方は、弱い力でも飲み込める食事を食べるようにします。ぴったり合ったタイミングで飲み込めない方は、飲み込むタイミングの合いやすい食事に変えたり、姿勢を変えたりすることで、食べることができるようになります。

では、弱い力でも飲み込める食品や、とろみをつけて飲みこむタイミングを合わせやすい食事は誰が作り、誰が介助するのでしょうか。病院や施設であれば、プロフェッショナルの手がありますが、在宅では難しいこともあります。

お手伝いしてくれる人がいない場合には、もうひとつ手段があります。

●環境改善的アプローチ

それが、環境改善的アプローチです。家族だけではなく誰でもお手伝いできるようにする、市販の嚥下調整食(やわらか食・ペースト食)やデイサービス・デイケアなどをうまく利用する、宅配食業者を利用するなど、地域全体で食べることを支えていこうというアプローチです。治らなくても、介護力がなくても、地域全体で支えることを目指します。

治療的アプローチが改善するアプローチだとすれば、代償的アプローチは工夫するアプローチ、環境改善的アプローチはみんなで支えるアプローチといえます。

うまく食べ物を飲み込むには

うまく食べ物を飲み込むためには、強いパワーと0.8秒にぴったり合ったタイミングが必要だということ、誤嚥には嚥下前と嚥下後の誤嚥があることを説明しました。

うまく食べ物が飲みこめないときにまず行うアプローチが、パワーをつけること、タイミングよく飲み込むように鍛えることです。それでも飲み込めないときには、弱いパワーでも飲み込めるような嚥下調整食(やわらか食・ペースト食)にする、またはタイミングが合いやすいようなとろみ調整食品を使ってとろみ付けをすることが、うまく食べ物を飲みこむ秘訣です。

在宅療養高齢者の摂食状況

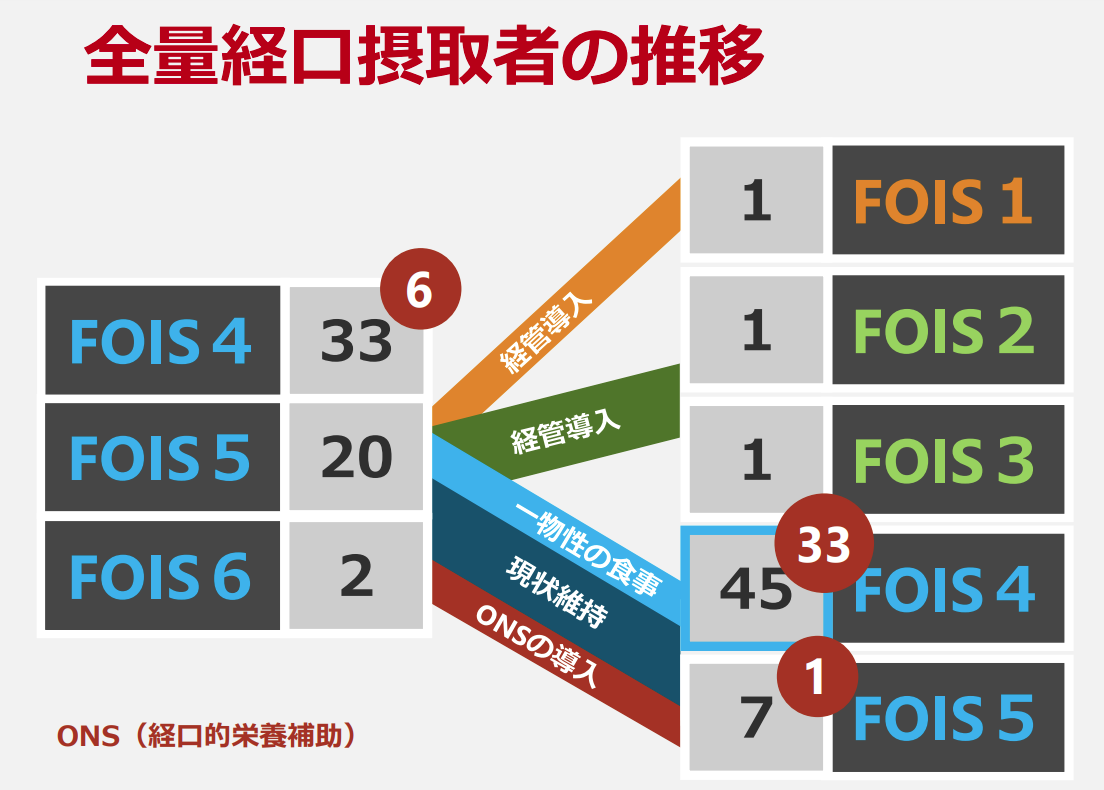

ここで、在宅療養高齢者の摂食支援における成果についてご紹介します。こちらのデータは本セミナー講師の菊谷先生が新規で支援した125名の在宅療養高齢者に対して、FOIS(Functional Oral Intake Scale)という基準を使って摂食機能評価をしたものです。

FOISでは摂食状況を7つのレベルで分けています。レベル1から3までは、一部または全部の栄養を経管栄養で摂取をしている方です。そして、レベル4はゼリー食やペースト食などの均一な物性の食事ですが、全て経口摂取できている方となり、摂食状況が良くなるにしたがってレベルが7まで上がります。

125名のうち、関わりはじめた時点でFOIS1・2・3、つまり経口摂取がない人は28%、均一な物性の食事を取っている人が20%程度という割合でした。

経口摂取なしの方の経過

経口摂取なしの方々の半年後の経過を見ていきましょう。FOIS1で全く口から食べてなかった23名の方のうち、10名は相変わらず食べられないままでした。一方で、FOIS 2や3に移行し、一部で経口摂取が再開できた方が11名います。2名はFOIS 4となり、均一な物性の食事ですが完全に胃ろう(経管栄養)から離脱できました。

全く経口摂取ができなかった23名において、10名は相変わらず口から食べられないままでしたが、13名が口から食べられるようになり、そのうち2名が経管から離脱できたという結果です。

一部経口摂取ありの方の経過

関わり始めた時点で、FOIS2や3(経管栄養に加えて一部経口摂取をしていた方)だった9名は、半年後には一人ががFOIS1となり経口摂取を諦める状態に。そして、6名は現状維持、2名がFOIS 4や5、すなわち経管から離脱できました。

経口摂取ができなくなった方も、食べることができるようになった方も、経管栄養が外れた方もいるという結果です。

全量経口摂取の方の経過

55名と最も多かったのが、FOIS4~6にあてはまる、全ての食事を経口摂取していた方です。この方々のうち、低栄養の問題や誤嚥のリスクが高かった3名は経管が導入されることに。集中して増えているのが、均一な物性の食事のみを経口摂取しているFOIS4の方々です。つまり、より安全な食品に推移していったということです。

さらに特徴的なのは、ONS(経口的栄養補助、高エネルギー高たんぱくの食事)を導入した方の数です。支援前からONSを導入していたのは6名でしたが、より栄養に配慮した結果、半年後には34名となりました。

これらの結果では、菊谷先生が在宅療養高齢者の摂食支援として、その方に合わない食べづらい食事を無理して食べるより、より安全な食形態の提案とそれを実際に食べてもらうこと、そしてより栄養に配慮していることが、伝わるのではないでしょうか。

ケアマネジャーが知っておきたい嚥下調整食の知識

より安全な食形態の検討が必要になった時、よく活用されているのが嚥下調整食(やわらか食・ペースト食)です。

こちらでは、ケアマネジャーが知っておきたい嚥下調整食の知識を見ていきましょう。

嚥下調整食のメリットとデメリット

嚥下調整食(やわらか食・ペースト食)とは、強い力でも弱い力でも飲み込める食品です。飲み込む力が弱い方でも食べやすくなるよう工夫の施された食品なので良いことばかりと思いがちですが、取り入れる際には注意しておきたい点もあります。 嚥下調整食のメリット・デメリットを見ていきましょう。

●メリット

- 舌での押しつぶしが容易

- 食塊形成や移送が容易

- 咽頭でばらけにくい

- 嚥下がしやすいように配慮

柔らかく調理してあったり、ペースト状だったりと、誤嚥を防ぎ、嚥下しやすいようにしてあることが、嚥下調整食のメリットです。

●デメリット

- 患者のQOLを下げる

- 加水をして得られる物性であるため容積あたりの栄養量が低下する(食品によっては栄養量が半減~7割減する)

ここで知っておきたいのが、嚥下調整食は患者さんのQOLを下げるということです。また、ペースト食やゼリー食を、積極的に食べたいと言う人はいません。

嚥下調整食は加水をして食形態を調整しているので、容積あたりの栄養量は低下します。食品によっては、栄養量が半減~7割減するということが知られています。つまり、嚥下調整食が引き金となり、低栄養が始まってしまうのです。

嚥下調整食の分類と、咀嚼機能の評価方法

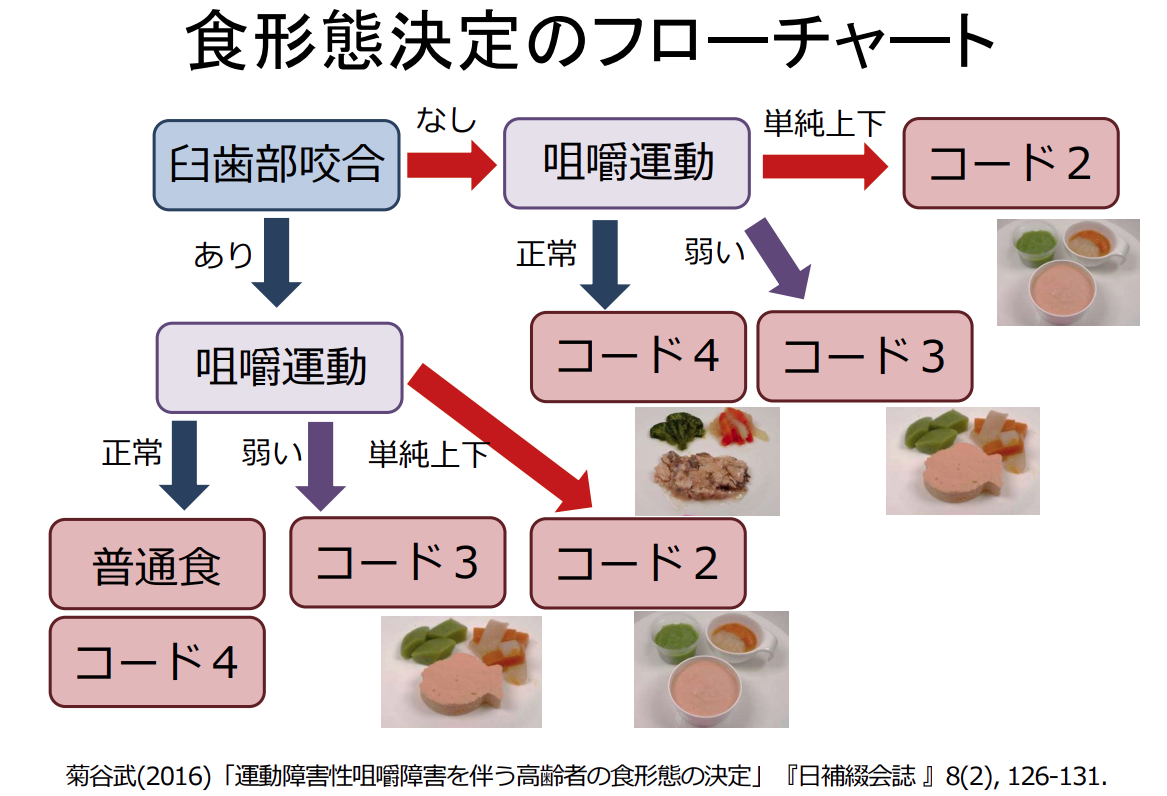

続いて、嚥下調整食(やわらか食・ペースト食)を取り入れる際に重要な食形態の分類方法と、咀嚼機能の評価方法を見ていきましょう。こちらは、嚥下調整食をピラミッド型に分類した「学会分類2021」です。

日本摂食嚥下リハビリテーション学会が、嚥下調整食を学会分類としてコード化したもので、すでに介護保険や医療保険に取り入れられており、日本のスタンダードとなっています。 学会分類2021では、嚥下調整食の形態分類と併せ、食べるために少なくとも保持されていなければいけない力(機能)とその評価方法が、コードごとに表示されています。

例えば、コード4ではすり潰す力、コード3を押し潰す力、コード2-2はまとめる力、1や0は送り込んで飲み込む力が必要です。

食形態を選ぶためのフローチャートもあります。このフローチャートに沿って咀嚼機能を見ていくと、その方がピラミッドのうちどの段階にあてはまるか、身体機能に合った食形態が何かがわかります。

このように嚥下調整食がコード化されることで、患者さんがどこにいても、その食事が食べられるように標準化されていくべきですが、実際はまだできていない実態があります。

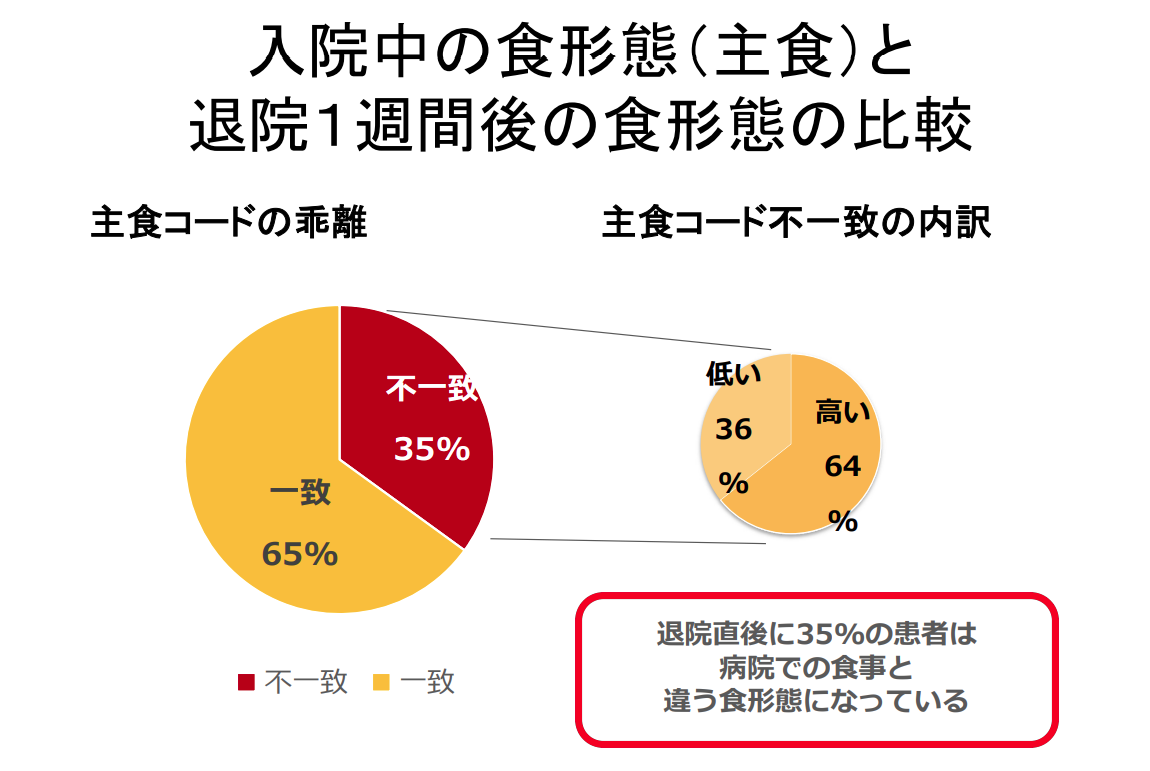

在宅介護における食形態の実際

入院中の食形態と、自宅に退院後1週間後の食形態を比較した研究結果※を見てみましょう。この研究は40名の方を対象に菊谷先生が退院後の食形態の変化を調査したものです。研究結果として、退院後の食事を指導されていても、退院された方の35%が、家に帰ったら指導されたものとは全く異なるものを食べていることがわかりました。

※出展:菊谷武 平成26~28年度厚生労働科学研究費補助金(長寿科学総合研究事業)「地域包括ケアにおける摂食嚥下および栄養支援のための評価ツールの開発とその有用性に関する検討」報告書より

具体的にどのように変化していたかというと、指導されている食事よりも、飲み込みが難しいものを多く食べるようになっていました。つまり、本人にとってはリスクの高い食事を食べていたということです。

とろみについても、6割は指導されたとおりにとろみを付けていないという結果になりました。とろみが必要だと言っても、自宅ではとろみを付けないという実態は、ケアマネジャーの皆さんも実感されているところではないでしょうか。

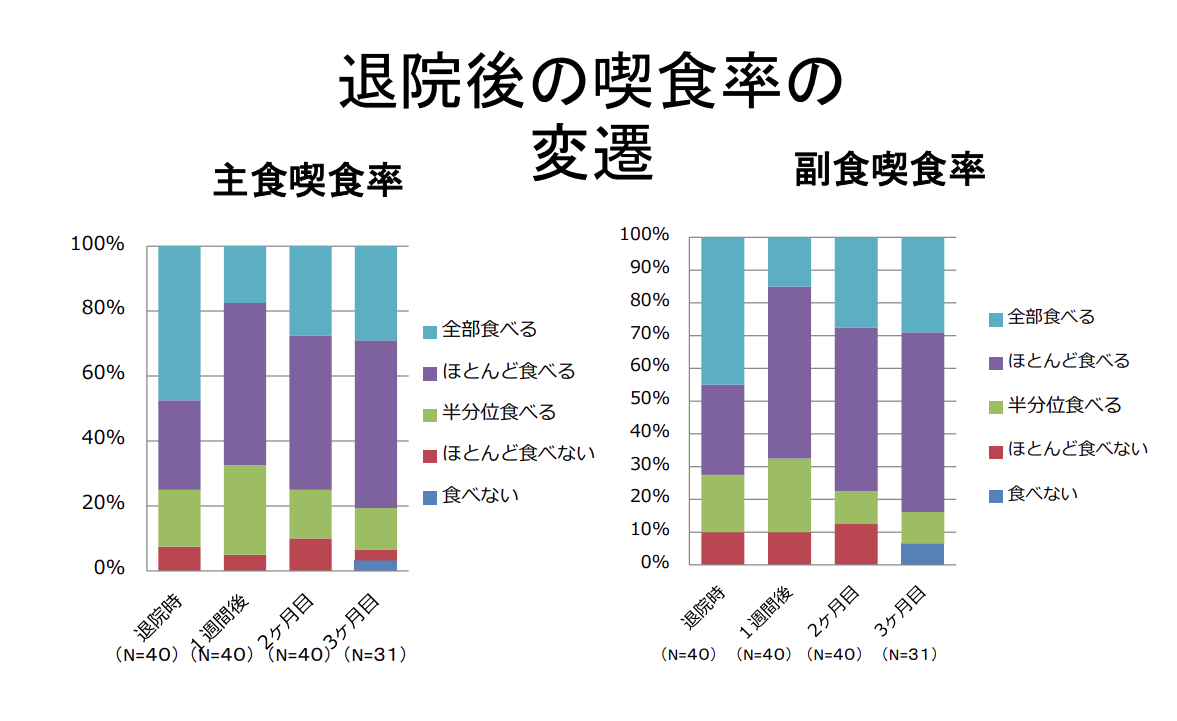

これで何が起こるかというと、まずは喫食率が下がります。

退院時には、約半分の方が全量を経口摂取していたにも関わらず、退院直後では2割しか食べられていません。2ヶ月後、3ヶ月後と追跡しても、退院時のように食べられるようにはなりませんでした。

この研究から、本人の身体機能に合っていない嚥下が難しいものを食べようとすることにより、食べられる量が制限されている実態があることがわかります。これでは低栄養のリスクを招いてしまいますし、誤嚥や窒息のリスクも高まります。

食べるのに時間がかかっている方の食事について

本人に合った食形態を続けていくことが大切である一方で、在宅介護の生活の中ではそれがなかなか実現できていない実態があることがわかりました。 本セミナーでも在宅での食事支援に関する相談が複数寄せられており、在宅介護生活の食事選び・食事介助については悩まれる方が多いことが伺えます。

まずは、食事に時間がかかり、食べる量が減ってしまうというお悩みです。食事に時間がかかってしまう理由の一つは、本人の食べる機能と食べている食事の形態が合わないことです。特に、本人とって噛みにくいものを、がんばって食べざるを得ないような状況であることが考えられます。

食事をやわらかいものや食べやすいものにすることは、ひとつの解決策ですが、やわらかいものやペースト状にしたものをすすめても、それで食欲を無くしてしまうことも多くあります。いきなり全ての食事を変えるのではなく、一部だけ導入して、あとは以前の食事を残しておくようにしましょう。

おかゆなどのやわらか食やペースト状の食事にするとボリュームは増えますが、栄養は下がってしまいます。水を混ぜなければいけないので、栄養の密度が下がってしまうからです。やわらか食が低栄養のきっかけにもなることに配慮して、エネルギーや高たんぱくに特化したような食品も導入していきましょう。

食べやすいもので誤嚥や窒息は予防できますが、一方で低栄養のリスクが高まるという観点は忘れないでください。

口の中に食べ物を溜め込む、噛み続けて出してしまう方の対策

続いて寄せられたのが口の中に食べ物を溜め込み、飲み込まないというお悩みです。

早食いや口の中に溜め込んだり、噛み続けて最後にちょっと出してしまったりするのは、食べ物に対する認知力の低下が原因の一つといえます。 家族や介護現場の間ではこうした状況を「昔からよく噛んで食べていたから」などと解釈されることがありますが、食に対する認知力の低下、認知機能の低下が原因になっていることをまず考えるべきでしょう。

食べ物が口に入っていることがわからなくなった時には、口の中にずっと溜めてしまうことが起こります。いつまでも噛んでいるというのも、飲み込んでいいんだよという、最後の指令が働かないことが原因です。また、通常だと食品を噛むように脳が判断して口を動かしていくわけですが、認知力が低下すると、判断が働かずにどんな形のものでも噛まずに丸飲みをしてしまうことも起こります。

こうした状況に対する具体的な対策として、溜め込んでしまう人の場合には、はっきりした味やメリハリのある温度がついている食事にするという方法があります。熱いものは熱いものとして、冷たいものは冷たいものとして提供すると、しっかり口が動くようになります。いつまでも噛んでいるという方は、本人の咀嚼機能に合ってないんだろうと、周りが気付いてあげましょう。

噛まないで丸飲みする方は、赤ちゃんせんべいやかっぱえびせんなどの歯ざわりのある、噛むとすぐ壊れるような食材を最初に少し食べるようにすると、その後は上手に噛めるようになることがあります。

色、形態、食感、テクスチャーが同じものばっかりではなくて、少しバリエーションがあった方が、食べ物が本人や口に対してアピールしてくれるようになります。家庭では、1品2品増やす方法として、市販されている食品をいろいろと活用してみてください。

ケアマネジャ―へのメッセージ

ケアマネジメントをするためには、正しい評価が必要です。例えば、「歯を磨いていますか」「食事を食べていますか」と質問して、「磨いています」「食べています」という答えだけで評価するのではなく、現場を見ることが必要です。

歯を磨いているところを見て、磨いた後に口の中がきれいになっているのかどうか見たり、食べている場面を見て、むせながら食べていないか、食事が途中で止まる時間帯がないかなど、食べている状態を観察したりして、正しいアセスメントをするようにしてください。

本セミナー内容が、ケアマネジメントの課題解決に役立ちますと幸いです。

「バランス献立」のやわらか食で、"食べる"をずっと楽しく。

最後に、今回のセミナーを主催したアサヒグループ食品株式会社の介護向け食品ブランド「バランス献立」のやわらか食をご紹介します。

アサヒグループ食品では、「"食べる"をずっと楽しく。」を理念に、やわらか食の「バランス献立」シリーズ、食事だけでは不足しがちなエネルギー・たんぱく質などを手軽に補給できる「バランス献立PLUS 栄養プラス」、とろみ調整用食品の「バランス献立 とろみエール」の介護向け食品シリーズを展開しています。食品以外にも、デリケートなお口の中をやさしくケアする口腔ケア商品「オーラルプラス」などがあり、生涯のおいしいと健康を支えています。

今回ご紹介する「バランス献立」のやわらか食は、豊富なラインアップで献立作りをサポートするパウチ入りと、お湯で混ぜるだけで手軽に献立にプラス1品できる粉末タイプから選べるシリーズです。

食べる力や用途で選べる2つのタイプ

「バランス献立」のやわらか食は、食べる力や用途に合わせて2つのタイプから選べます。

バランス献立(やわらか食 パウチ入り)

パウチ入りは調理済みのメニューで、食べる力が弱くなった方が楽しく、おいしく、安心して食べられるように工夫した食品です。

バランス献立(やわらか食 パウチ入り)の特徴をみていきましょう。

- 日本介護食品協議会の「かたさ」や「粘度」の規格により分類されたユニバーサルデザインフードの4つの区分を記載。食べる方に合わせてお選びいただけます。

- 赤、緑、黄の3色食品群の考え方に着目したメニュー設計。入っている食材が一目で分かります。

- 調理済みのため、パウチからお皿に出して、そのままでも、温めてもおいしくお召し上がりいただけます。

- 災害・緊急時などの備蓄用としてもおすすめです。お召し上がりの際には、賞味期限をお確かめください。

そのままでもおいしく食べられますが、こちらの商品を使ったアレンジレシピをブランドサイト内で紹介しています。詳しくは、記事末尾のリンクよりぜひご覧ください。

バランス献立 うらごし風素材(やわらか食 粉末タイプ)

続いて、「バランス献立 うらごし風素材」(やわらか食 粉末タイプ)をご紹介いたします。

食物繊維がたっぷり摂れる野菜の3品と、献立にプラス1品することで、たんぱく質が摂れる3品の計6品を展開しています。

「バランス献立 うらごし風素材」(やわらか食 粉末タイプ)の特徴は以下の4点です。

- 刻みや煮込みは不要! お湯で混ぜるだけで、手間なくなめらかな献立が1品プラスできます。

- アレンジ自在で、使い方の幅が広がります。

- 災害・緊急時などの備蓄用にもおすすめです。お召し上がりの際には、賞味期限をお確かめください。

生涯の“おいしい”と“健康”を支えるアサヒグループ食品

こちらでご紹介した「バランス献立」のやわらか食は、お近くのドラッグストアやスーパーの介護用品売場、介護専門ショップ、ネット通販などでお求めいただけます。 また、アサヒグループ食品のシニアブランドサイトでは、商品詳細やアレンジレシピ、シニア・介護に関するお役立ち情報を掲載。サイト内の「医療・介護専門職の皆様へ」のページでは、医療・介護に携わる方へのお役立ち情報を、閲覧・ダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。

>>シニア・介護に関するお役立ち情報が充実!アサヒグループ食品 シニアブランドサイトはこちら

>>アサヒグループ食品 シニアブランドサイト内「医療・介護専門職の皆様へ」のページはこちら