2024年度の介護報酬改定は、何より現下の物価高騰と他業界の賃金水準上昇を見すえた対応が大きな課題となっています。現場としても、個別の改定項目の動向以上に、「改定率がどこまで上がるか」に注目が集まっていることでしょう。厚労省としても、改定率の大幅アップを視野に入れ始めた可能性があります。

1号保険料検討に向け厚労省が示した考慮点

10月17日、厚労省は「第9期計画期間(2024年度から)に向けた1号保険料に関する検討について」と題した通知を出しました。趣旨としては、各保険者に対して、1号保険料設定に際しての考慮点を示したものです。

具体的には、1号保険料についての標準段階の多段階化や高所得者・低所得者の標準乗率の見直しに向けた議論を踏まえるというもの。これらの議論は年末に結論が出されますが、保険者としては保険料設定に向けた作業は、日程的に窮屈となります。

そこで厚労省は、今年7月の全国介護保険担当課長会議で「13段階」の例(乗率例含む)を示しました。保険者に対して、ある程度制度見直しの方向性を織り込んでもらうことが狙いです。もちろん、保険料設定に際しては、もう1つの論点である「2割負担者の範囲見直し」も影響を受けますが、「予測できる部分からの作業」を求めたことになります。

「財政拠出増」がすでに示唆されている?

さて、今回の通知で注目したいのは、最後の部分の以下の一文です。それは、「介護保険制度については、これまで、物価・賃金に大きな変動がない中で制度運営がなされてきた一方、足元では物価・賃上げの動きが顕著になってきており、安定的な財政運営の重要性が高まっている」というものです。

一見すると、物価高騰による被保険者の生活状況に配慮しての保険料設定や、公費による低所得者対策(1~3段階の乗率調整)への注視を求めたものと言えそうです。一方で、「安定的な財政運営の重要性」という文言から、前提として「財政拠出が増えること」を示唆していると見ることもできます。

実際、通知の最後では「余裕をもった保険料設定の検討」や「基金残高と繰越金」による「保険料上昇の抑制に充当させる」ことを求めています。これなどは、財政拠出が増えることを前提とした対応策です。

つまり、政府の経済対策の一環として、介護報酬の改定率や処遇改善加算の大幅な引き上げが示唆されていることになるわけです。

保険者・現場が頭を悩ます保険料相談の急増

現場としては期待が高まるところですが、保険者としては「気が気ではない」というのが実情でしょう。特に(課長会議で示された「13段階」のケースなどを見てもわかるように)低所得者への負担軽減を強めることになれば、一定以上の高額所得者の乗率はさらに高まり、実際の財政拠出の増加以上に保険料負担が増えることになります。

2020年度時点で、保険料の最高乗率が4.0以上の保険者が5つあります。第8期の1号保険料平均が6,014円でしたから、月あたり2万4000円を超える計算です。

ここに「財政拠出増に伴う保険料上昇」と「乗率のさらなる上昇」が同時に加わるとなれば、保険料負担が月3万円を超えるケースも増えてくる可能性があります。問題なのは、それほどの負担となる被保険者が、物価高騰の中で「本当に暮らしに余裕のある人」だけなのかということでしょう。

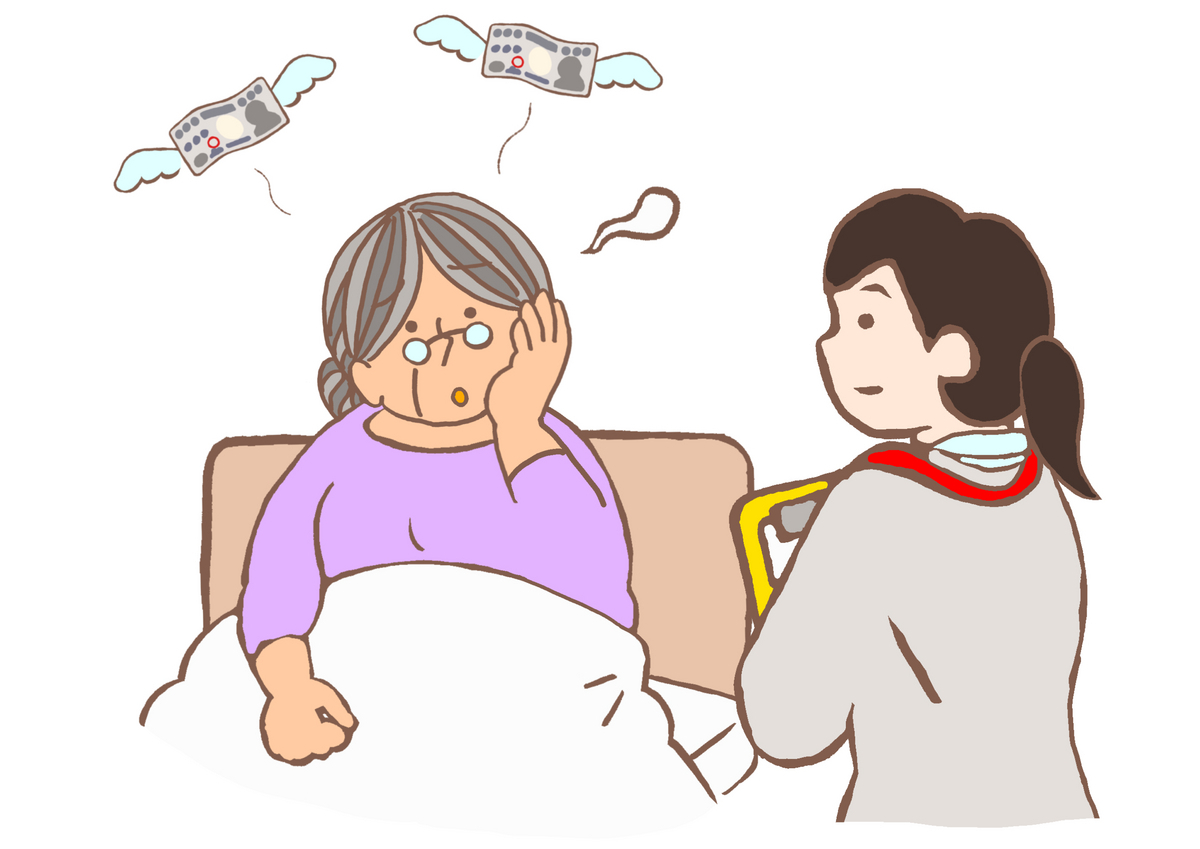

恐らく保険者としては、介護保険料に関する地域の高齢者からの問い合わせや相談が急増する──という予測に頭を悩ましているはずです。それは現場としても同様で、特にケアマネや施設の相談員等に対して、利用者によるさまざまな説明要求やクレーム等が増えることも想定されるでしょう。

国として、先を読んだ広報戦略が必要に

その点を考えたとき、国としては、現場での利用者との関係性にしわ寄せがおよばない施策が求められます。また、保険者が専用窓口などを設けざるを得ないといった状況が生じることを考えた場合、そのための国としての支援策も同時に必要となるでしょう。

ちなみに、2022年10月に後期高齢者の医療費の窓口負担に「2割負担」が導入されました。こちらは窓口負担にかかることですが、これを受けて、厚労省は「窓口負担割合等のご相談窓口について」というサイトを設け、「医療費の窓口負担等に疑問が生じた場合、疑問が生じた場合、保険者に相談できます」という告知を行なっています。後期高齢者医療の相談窓口一覧も付しています。

介護保険でも、来年度はこうした対応が出てくる可能性があります。しかし、保険者に丸投げというだけでは足りません。現場にしわ寄せが生じることへの対策も考える必要があります。そのあたりは、厚労省として今から対策を練ってしかるべきでしょう。

たとえば、国の主導で「介護保険料がなぜ上がるのか」、「保険料引上げに見合うサービスの質は、どのように確保されるのか」についての積極的な広報を行なうことが第一。そのうえで、被保険者からの相談を直接受け付けるホットラインのような窓口を設けることも必要になるかもしれません。

財政運営が厳しくなる中では、国民の制度への懸念・疑問をいかに解消するかという点で、一歩も二歩も先を読んだ対応に力を注ぐことが、ますます国の使命となっています。

◆著者プロフィール 田中 元(たなか はじめ)

昭和37 年群馬県出身。介護福祉ジャーナリスト。

立教大学法学部卒業後、出版社勤務。雑誌・書籍の編集業務を経てフリーに。高齢者の自立・ 介護等をテーマとした取材・執筆・編集活動をおこなっている。著書に『ここがポイント!ここが変わった! 改正介護保険早わかり【2024~26年度版】』(自由国民社)、 『介護事故完全防止マニュアル』 (ぱる出版)、『ホームヘルパーの資格の取り方2級』 (ぱる出版)、『熟年世代からの元気になる「食生活」の本』 (監修/成田和子、旭屋出版) など。おもに介護保険改正、介護報酬改定などの複雑な制度をわかりやすく噛み砕いた解説記事を提供中。